|

||||

| トップページ → レビュー目次 → レビュー記事 |

2008年4月24日

|

|||

| ■ カラーイメージスキャナ「ScanSnap S510M」(前編)

株式会社PFU(富士通グループ)のカラーイメージスキャナ「ScanSnap(スキャンスナップ)」にマッキントッシュ専用モデル:「S510M」が登場。さっそく入手しました。 ステーショナリープログラムが提唱する「パーソナルファイリング」の、次なる展開のため、私はこのマック用スキャンスナップの登場を待ち焦がれていました。今回は「前編」として、ScanSnapの初歩的なお話と設置〜導入について、まとめてみました。 |

||||||||

|

||||||||

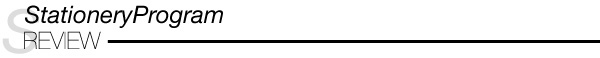

| ScanSnap S510M / PFU JAPAN

マッキントッシュのイメージに合わせ、白いボディをまとったS510M。まずはMacBookと記念撮影。実物は拍子抜けするほどコンパクトで、隣のMacBookよりもひと回り小さい設置面積で充分。(→写真) カラーイメージスキャナと言うと、ただのスキャナかと思われがちです。本品は「ドキュメントスキャナ」と呼んだほうが良いかもしれません。ついでに言いますと「高速・両面・ドキュメントスキャナ」です。 単票用紙状態の文書やイメージを、本体奥側の用紙トレイにザクッとセットして、あとはスタートボタンを押すだけ。最大で1分間あたり18枚(カラー・両面・カタログ値)もの早さで文書を読み込み、PDFファイルに保存してゆきます。 |

||||||||

| ペーパーレス社会になると言われ、長らく時間が経ちましたが、むしろ紙は増えるばかり。パソコンで入力したものを一度紙にして、それを受け渡しする毎日。社会の仕組みがそうなっているから仕方がありません。しかし一方で、紙のままにしておく必要の無い物や電子化したほうがメリットが大きい書類もいっぱいあることも確かです。

スキャンスナップの重要なポイントは、文書の読み取りが極めて高速、かつ両面を一気にスキャンできること。そしてPDFファイルに直接変換してしまうことの2点にあります。これらハードとソフトの機能連携によって、スキャンナップは従来の「平らなスキャナ」とは用途をまったく異にしています。また、いままでならばユーザーにとっては想定外であった、さまざまな書類の電子化(=ペーパーレス化)を容易にしてくれます。 |

||||||||

|

||||||||

| S510Mを事務所に設置しました。

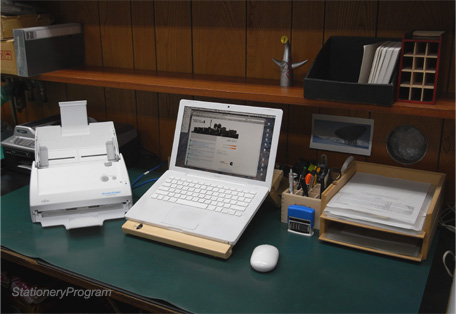

S510M/Mac間はUSBケーブル1本のみの接続。(そのほか、AC電源は必要。) Macのデスクトップに貼り付き、S510Mの有無を常時監視するドライバ「ScanSnapManager」をCD-ROMからインストールすれば、すぐに使用可能となります。 |

||||||||

| ■ 設置と接続

さてS510M、ウチでの活躍の場は事務所です。写真のとおり、デスクに無造作に置いても邪魔にならないサイズがうれしいところ。給紙側・排紙側の各トレイとも折りたためるので、使わない時はさらにコンパクトになります。給紙側の巧みな作りは感心する部分。 S510MとMacとの接続は完全なプラグ&プレイ(=つなげばすぐ使える)思想。S510Mの「ドライバ」に相当する「スキャンスナップマネージャ」をOS-Xに常駐させる方式で、USBケーブルを挿せば即使用可能な状態に。なかなか好ましい使い勝手になっています。 |

||||||||

|

写真上: デスクトップに常駐する「スキャンスナップマネージャ」のアイコン。 (OS-X Ver.10.4.11において)トラブル等発生せず安定動作。 スキャンスナップ接続時、アイコンはこの状態です。 写真下: |

|||||||

| ■ スキャン開始

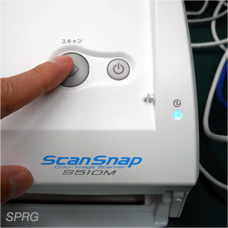

カバー(つまり給紙トレイ)を開けるとS510Mの電源が自動的にONとなり、青いLEDが点灯します。排紙トレイを開き、用紙をセット。あとは前面の「スキャン」ボタンを押すだけでスキャン開始。 |

||||||||

| 用紙をセットし、「スキャン」ボタンを押すだけ。 Macが起動していれば、Mac側での操作は不要。 給紙トレイにはオフィス共用紙なら45枚ほどセットできました。

スキャンする速度はかなりのもの。はき出される用紙に触れられないほどの早さと言っても大げさではありません。 このスピード感が |

|

|||||||

| ■ スキャン後

スキャンが完了するとすぐ、Macの画面にスキャンしたファイルの保存方法(保存先)を問うダイアログが表示されます。ダイアログに指示をすれば一連のスキャン作業が終了します。 つまり、「 カバー等を開き→用紙を挿し→スキャンボタン→ダイアログ指示 」だけ。 日に数回、1枚だけの書類をスキャンする事がありますが、何のストレスも感じません。 |

||||||||

| 今回はここまでとさせてください。 次回は同梱されているソフトのこと、ファイリングのことに触れたいと思います。 |

||||||||

| おことわり: 本記事で掲載の内容は、記事執筆時点における私の設備環境(ハード&ソフト)でのものです。 読者様のご使用においては、本記事と同じ結果にはならない場合がある事を予めご了承ください。 |

||||||||

|

||||||||